2025级MBA非全日制集中班

甄乔乔

一直想为2024写点什么作纪念,却总难寻落笔的契机。直到今日,结束开学典礼返程时,引擎轰鸣着撕开云层,透过舷窗俯瞰脚下这座四四方方的古都,万千灯火如星子般在街巷间铺展,晚风裹挟着高空的微凉,忽然将那些关于“出发”与“抵达”的片段揉成具象的脉络,终于有了提笔的勇气。

行动:打破“明日复明日”的困局

“犹豫就会败北”,这句曾只当寻常的话语,直到与考研这件事纠缠三年,才真正刻进心里。2022年,考研的念头初次萌生,却只停留在“想一想”的阶段,参加了两场宣讲会后就此搁浅;2023年,陪着朋友准备提前批面试,自己却在“工作太忙”“复习不够”的自我宽慰中,眼睁睁看着机会溜走,又轻描淡写地将希望推给“明年”。就这样,在一次次“明日复明日”的推脱里,日历悄然翻到了2024年。“事不过三”的警醒在心底响起,这一年开年,我终于不再迟疑,立刻着手研究招生政策、筛选院校、梳理考试内容,把空想变成了一步步具体的计划。

毕竟,当你“觉得为时已晚的时候,恰恰是开始的最早时候”。至今仍记得,2024年2月24日,杭州飘着难得的春雪,我走进了数学试听课的教室。时隔7年再次坐在教室,看着黑板上熟悉的不等式符号,听老师拆解解题思路,笔尖在草稿纸上划过的沙沙声,混着窗外偶尔飘落的雪粒声响,那种久违的专注与踏实,像暖流般漫过心头,让我真切意识到:真正的开始,永远不晚。

备考:同行的人,是照亮前路的光

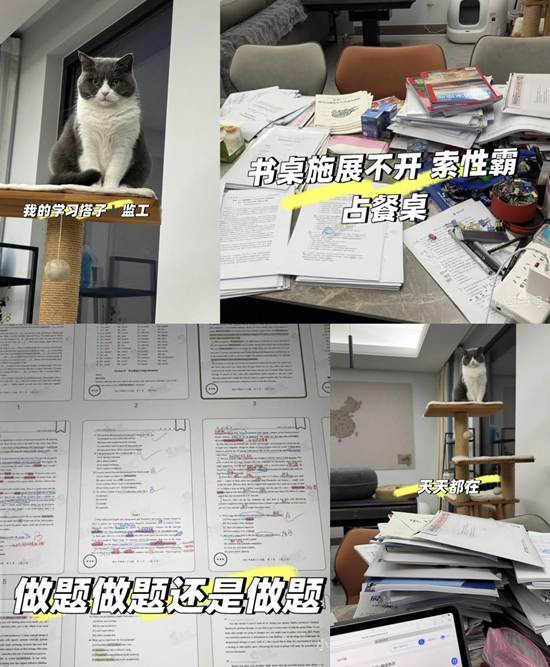

一群人朝着同一个目标奔跑时,脚下的路便不再孤单,那方向就是光的方向。2024年国庆前,我和朋友早早就约好去潮汕——这座对“吃货”而言满是诱惑的美食之都,光是想想就让人期待。但临行前半个月,辅导机构推出了为期三天的国庆真题营,一边是垂涎已久的烟火气,一边是关乎梦想的“攻坚战”。纠结的日子里,总在“放纵一次”和“再拼一把”之间摇摆。我终究选择向“上岸”的目标妥协,从满心期待的“知食分子”,暂时切换成埋首真题的“知识分子”。却没想到,在当时看来这个略带遗憾的选择,让我遇见了一群志同道合的伙伴——我们会为一道数学题争论到深夜,会互相分享整理好的英语作文模板,会在疲惫时彼此打气,那些并肩的日子,让漫长的备考路少了许多孤单。

坚持:熬过“三连残酷”,终见黎明

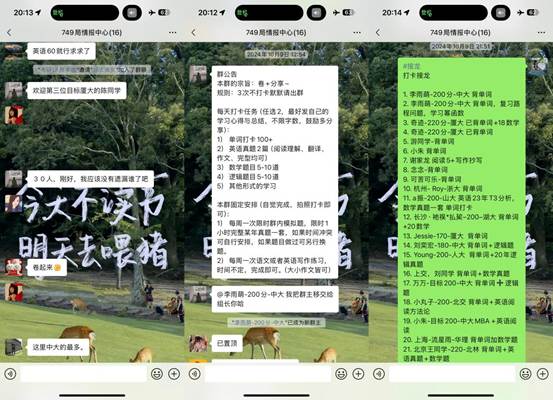

“今天很残酷,明天更残酷,后天很美好,但绝大多数人都死在明天晚上。”只要不是那个死在明天晚上的人,就永远充满希望。国庆真题营让我们意识到抱团取暖的力量。2024年10月9日,距离考试还剩73天,我们成立了“决战巅峰”微信群,约定每天在群里打卡学习,用彼此的坚持对抗惰性。最开始,群里有30多个人,有人因节奏太快选择退出,也有人被我们的氛围吸引加入,到最后,16个人的小团体成了彼此的“战友”。打卡任务从最初的“任选2项”,慢慢变成“任选3项”,后来大家主动“加码”,逻辑错题复盘、数学专题练习、英语阅读精翻、论说文写作,每一项都藏着不服输的劲儿。群里的消息总不停歇:有人清晨7点就晒出在图书馆背单词的照片,有人忙完一天工作,凌晨2点还在上传当天的学习笔记。我们隔着屏幕互相点赞,在模拟考失利时彼此安慰,在进步时分享喜悦,近1000条打卡记录,像是刻在时光里的勋章,见证着我们熬过一个个挑灯夜读的日子。

繁花:只要出发,终会抵达远方

2024年2月24日,考研成绩公布。与往年不同,今年国家线几乎与个人成绩同步揭晓,而我们小组的结果,没有意外——全员过线。巧合的是,这一天与我走进数学试听课的日子恰好相隔一年。那一刻,那些曾在深夜里啃过的难题、背到嗓子沙哑的单词、互相鼓励的瞬间,忽然都有了归宿,像春日里悄然绽放的花,在心底铺成了一片绚烂的风景。

行文至此,想把备考中总结的几点经验,分享给同样在路上的人:

1.把背单词当成每日的“必修课”,不必苛求每个大纲词汇都能熟练默写,但一定要做到“眼熟心识”,哪怕是碎片时间,刷几道单词题、听一段单词音频,日积月累的力量远比想象中强大。

2.数学练基:初期一定要把知识点学扎实,无论自学还是报班,学完一节课就立刻做对应习题,千万别抱着“今天来不及,明天一起补”的想法。日子一久,堆积的任务会变成沉重的负担,当天的知识当天消化,才是最高效的方式。

3.逻辑“反常”:跳出惯性思维,学会用逻辑规则解题。“全真为真”“有假为假”,真真假假都是方法论。刷完题后别急着翻篇,一定要归纳总结——先集中攻克同一类型的题目,把解题思路摸透,再进行分散练习,效率会事半功倍。

4.阅读要译:真题是最好的复习资料,时间充足就刷近十年的,时间紧张至少要吃透近五年的。做阅读时,试着把长难句翻译成中文,既能锻炼语感,又能加深理解,而且真题题目顺序通常和文章段落对应,找准“定位”,得分就成功了一半。

5.作文多练:翻译、大小作文、论证有效性分析、论说文,一定要亲手写。只看范文不动笔,考场上很容易“下笔千言,离题万里”。复习后期,建议每周至少完整写一次作文,和同学互相批改,从别人的视角找问题,进步会更快。

写在最后

最后,想借用班会课上,班主任梁老师分享的短片里的三个问题:“你长大后想成为怎样的人?你有什么梦想?回家是怎样的感觉?”

如今站在研究生生涯的起点回望,忽然读懂了这三问的深意:旅途的终点从不是某个“家”的地理坐标,而是在追逐中找到的心灵归处;生命的意义也不在于“抵达”某个既定目标,而在于同行时收获的温暖、对自我与世界的新认知,以及困境中始终坚守的善意与希望。我们最大的自由,是我们对事情的反应方式,就像我们追逐考研梦的这段路,那些并肩的陪伴、咬牙的坚持、一点点的成长,才是拼凑起生命意义的珍贵碎片。

(摄于2025年1月1日 浙江嘉兴观海园)

早,各位研究生们!

图文:甄乔乔

审稿:张婷

审核:徐庆